| |

|

|

|

May 21, 2009

韓國薯仔麵

|

最近因為工作關係,有機會到韓國工幹,發現了這個韓國牌子的即食麵。麵身加了薯仔粉,帶點韌度,不似一般即食麵。而且辣度適中,未有”辛辣”麵那樣辣到不能入口。 最近因為工作關係,有機會到韓國工幹,發現了這個韓國牌子的即食麵。麵身加了薯仔粉,帶點韌度,不似一般即食麵。而且辣度適中,未有”辛辣”麵那樣辣到不能入口。

已經一連吃了好幾包,覺得比”出前一丁”好吃,想想也是時候轉換口味了。唯一要挑剔之處,就是附送的餸包中帶有蒜片,吃了後大蒜味久久未能散去,有點使人尷尬。

回到香港後,發現原來可以在超級市場買到這個薯仔麵,只是價錢比較貴一點點,大約八至九元一包。

|

|

May 19, 2009

另一種 Nouvelle Vague 之味

|

|

Nouvelle Vague

剛在香港開了演唱會,可惜因為時間關係,沒有機會去一睹他們的風彩。有點奇怪的是,這次他們並不是為了宣傳新碟而做演唱會,據知他們的新碟<3>要遲到六月才推出,這是否有點不合時機呢?

對上的一隻大碟已經有好幾年了,雖然他們的歌都只是 cover version

的作品,然而對於八十年代成長的人來說,聽他們的歌總會有一種親切感。

如果等不及 Nouvelle Vague 出新碟,可以試下這一張 Hollywood, Mon Amour,也算是

Nouvelle Vague 成員的作品。雖然今次只有 Marc Collin 一個人負責,但編曲的手法與 Nouvelle

Vague 大同小異,同樣是八十年代的經典,不過今次揀選以荷里活電影主題曲為題材,再配以 Bossa Nova,或 Sofa

Music 的風格去演繹,使一些耳熟能詳的歌曲得以重生。 |

|

不再以 New Wave 為題,卻是一些 Billboard No.1 的歌曲,例如 Flash dance … what a

feeling、Footloose、Eyes of the tiger、Call me、Take my breathe away

等等。驚喜是有的,好像已經聽到悶的 Reality、Aurthur’s Theme、Together in Electric

Dreams 都編得很輕快、悅耳。然而失望的也不少,好像 Forbidden Colours、When Doves Cry 都太過

dark。總的來說,效果都算滿意,Bossa Nova,Reggae 的風格減少了,換來更多 Chillout 和 Downtempo。

如果還是未滿足,也有另一個選擇,Melanie Pain 首張個人大碟”My Name”。 Melanie Pain 曾經參與多首

Nouvelle Vague 的歌曲,相信有聽過 Nouvelle Vague

都會對她的聲線有印象。今次以獨立歌手的名義推出CD,全部都是原作的歌曲,一半法語,一半英語,走的是 Folk-Pop

路線。她的聲線甜美,帶給人一種舒服、悠閒的感覺。在未有 Nouvelle Vauge 的日子裡,可以用來作替代品

|

June 5, 2008

蜷川實花

|

<蜷川實花> |

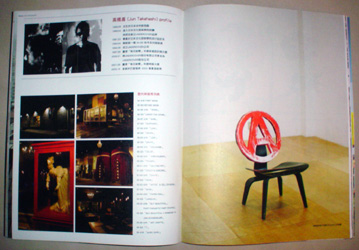

提起日本的攝影師,相信好多人會想起篠山紀信、荒木經惟。無可否認他們都是十分出色的攝影師,但他們已經算是上一代的人物了。現今在日本炙手可熱的攝影師要數,應該是蜷川實花。蜷川實花

1972年出生,在多摩美術大學美術印刷設計系畢業,之後當上了全職的藝術家。她與村上隆和奈良美智一樣,同屬多摩小山登美夫美術館旗下。可想而知,

在日本要做一個出名的藝術家,背後亦須要個滿有實力的後台方能成功。

攝影當然是蜷川的強項,她的照片以強烈的色彩與花巧的構圖而聞名,無論是風景、人物、金魚或是花卉,在她的鏡頭下都散發出一種虛幻性的艷麗。除了擁有獨特的個人風格

和熟練的技巧外,她所使用的「愛克發」Ultra

和「柯達」Ultra Color 菲林膠卷,也是拍出如此嬌艷照片的一個秘密。

自出道已來,蜷川已經囊括了不少個攝影大獎,也出了很多本個人寫真集,開了無數個人影展。然而,除了埋首攪藝術外,她亦為各大小時裝潮流雜誌,例如裝苑、Figaro、流行通訊等等,當攝影師。這份工作使她人氣急升,也就從藝術跨越至潮流界,成為時裝、潮流界的寵兒。 |

<惡女花魁> |

|

除了攝影,蜷川在2007年更首次執導了一部電影"惡女花魁",內容是講述一個京都藝妓的糜爛生活與成長故事。

蜷川打破傳統起用混血模特兒土屋安娜做主角,加上椎名林檎的搖滾音樂做主題曲,再運用她獨家的攝影風格,蜷川成功地把一個老掉牙的故事重新灌以極前衛的演繹方法。當中的華麗盛宴,色彩絢爛的構圖,徹底地顛覆了視覺和聽覺的感觀。看罷,更要讚嘆日本人可以為自己的文化產物不斷地努力更新,嘗試注入現代的元素,使它們可以追趕上時代的變遷而不被淘汰。反觀香港,這方面遠遠未能做得到,舊的事物被視為過氣,從沒有一刻想過把它們翻新再造,真浪費。

好了,在香港久不久都會找到蜷川的寫真集,但對於沒有收藏寫真集習慣的我來說,似乎沒什麼理由要花幾百元買一本回來。直到最近蜷川為流行通訊出了一本增刊號,

當中收集了

08 年春夏時裝資訊。裡面的所有 Styling 照片,當然是由蜷川親自操刀,而且她更擔當了此書的主篇。

為此,她特地請來了不少好友來客串模特兒,當中少不了她的愛將土屋安娜,也有栗山千明、太田莉菜等等。無論當

它是一本時裝雜誌也好,一本寫真集也好都是值得收藏的。

website:

www.ninamika.com,

www.sakuran-themovie.com |

|

|

May 12, 2007

世紀末暑假

|

<小說> |

我還不大清楚,那一年的暑假與從前的世界完全不同 ...

「世紀末暑假」我不太肯定有多少人看過這一齣電影,但看過而又很喜歡它的,

肯定為數不少。因此電影商久不久也會安排重映,最近百老匯電影中心又再安排在週日早場播出

(五月二十日)。更因為預售門票一早爆滿,而再加開多一場(五月廿三日)。可知道其受歡迎程度。

「世紀末暑假」再次上映可能是由於「死亡筆記」在香港大收旺場,因為兩部都是金子修介導演的。而金子修介憑著「世紀末暑假」獲得當年的最佳導演新人獎。無可否認,這套電影的確很特別,以至二十年後的今天再看也不覺得過時。

片子1988年在日本上映,89年在香港電影節播放,90年的暑假正式在影藝戲院上映。當年,因為太喜歡這齣異色電影,所以到戲院看了很多遍,及後也收集了這電影版的小說、VCD、LD、DVD

、原聲CD,也剪存了一些影評,和有關的漫畫,可以說是十分瘋狂。

要說這片子,應該從什麼角度開始說起?不如從美術開始吧!這套戲在八十年代已經十分簡約,無論服裝、道具、場景都有一種「無印良品」的感覺。白色的襯衫黑色領帶,軍藍色短褲和

Ivy League 的針織背心,沒有一個校徽,沒有一個記號,就連他們穿的棉質睡衣都是風格統一的。 |

<廣告> |

|

道具方面,他們用的電腦、電話和唱機,球形喇叭都被解構了,沒有外殼,也看不到型號,因此也模糊了時間的印記。唱片的封套以及信封、紙張都是

Recycle paper 造的,加上橫山宏的手辦模型玩具,於當年的確十分前衛。然而在戲中出現的桌椅、大鐘、木製的墨水筆和油燈卻又那麼古典,彷彿是歷史悠久的英國貴族學校才有的產物、這兩種極端加在一起,建構了超現實的場景。 |

|

|

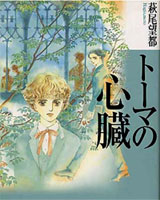

<萩尾望都> |

故事大綱是改編自少女漫畫巨匠萩尾望都在1974年的作品「トーマの心臓」,內容大致相同,只是人物減少了,全套戲只有四位演員,都是十三至十六歲的女生。以她們反串做男角,再上演一幕男同性戀的四角關係,完全切合日本少女漫畫中那種性別異化的曖昧行為。也一拼反映著日本民族對於年輕女性,和無限青春的一種熱衷。稚嫩的演員所扮演的角色是男或是女都被模糊了,然而那中性的感覺卻能淡化觀眾對性別差異的敏感度,在不知不覺間,接受那種昇華了的精神戀愛。

無人的場景,明窗淨机,一塵不染,空盪盪的課室和飯堂,既詭異、孤單又疏離。襯托出四顆年輕的心靈在青春期開始時的種種焦慮、抑鬱,在成長和拒絕成長中的掙扎和矛盾。一步一步踏進成年人的世界,探索著占有、被拒絕、被愛著和孤獨存在的門徑。

音樂方面,電影的原聲CD是中村由利子的 Debut

作品「風之鏡」,鋼琴和絃樂再加上美絕的攝影,在鏡頭下交織著一個個唯美得如詩的畫面。 |

<中村由利子> |

|

<大倉山記念館-橫濱> |

取景方面,電影以多個日本境內的地方,拼湊而成。主要的學校外景和部份的課室,是橫濱的「大倉山記念館」,現在是作為音樂演奏廳和藝術展覽場所。而宿舍的長走廊、飯堂就取自橫濱的一所國際學校

St. Joseph High

School。片中的白樺樹林和山崖是位於輕井沢,1200米高的「八千穗高原」。而山崖下的湖卻移師到群馬縣的「碓氷湖」。

此片之後,戲內的演員各有發展,而最出名的當然是深津繪里,她主演了很多齣電視、電影,也獲得不少獎項。宮島依里成為了聲優,為卡通片配音。大寶智子也參演了不少連續劇的演出,最有印象的要算是黑澤明的「八月狂想曲」。中野美雪也拍過電視劇,廣告和寫真集,結婚後已退出了藝能界。

一路以來,看過了不少日本電影,對「世紀末暑假」的印象依然深刻,那種靜謐、脫俗、充滿異色的風格使人愛煞,潛藏在它裡面的種種意識,如同性戀、輪迴、孤立和抽離令人迷醉其中,還有那種對永還年青的奢望都是永誌難忘的。 |

<St. Joseph High School-橫濱> |

|

<八千穗高原-輕井沢> |

<鹿島鐵道> |

<碓氷湖 - 群馬縣> |

|

Apr 13, 2007

我到了那裡 - Where is Mii?

|

Wii 的體感遊戲當然是它優勝的地方,可以使玩家全身投入遊戲裡面。論畫質和遊戲的種類仍不及 PS3 或 XBox,但愛玩

Wii 的人卻比較多。 自從買了 Wii 之後,便開始沉迷地玩,其中最好玩的一個「遊戲」就是 Mii。嚴格來說

Mii 不算是「遊戲」,只是用Wii 提供的眼耳口鼻來做自己喜歡的遊戲人物。然後用這些人物來參與 Wii

的遊戲,例如打網球,打 Golf

等等。誰不知,越玩越好玩,砌了不少人物,除了自己的家族成員外,也砌了很多名人,名星。也通過 Internet 與其他

Wii 的友人交換人物。實在有趣得很。

至今,已經有五十多個人物了,當中有 Twins、李家城、梁潮偉、Wyman、周星馳 ...

數之不盡。看見他們在遊戲機裡走來走去,實在好玩,大呼過癮。 |

|

|

Jan 26, 2007

東宮西宮5 - 2097 Back to the 清朝

剛看過了「東宮西宮5

- 2097 Back to the

清朝」。第一個直覺是,這劇集跟「清朝」沒有多大關係,只有一幕是關於「清朝自由行」吧,感覺有點名不乎實。但除此之外,整個劇其實做得不錯。 剛看過了「東宮西宮5

- 2097 Back to the

清朝」。第一個直覺是,這劇集跟「清朝」沒有多大關係,只有一幕是關於「清朝自由行」吧,感覺有點名不乎實。但除此之外,整個劇其實做得不錯。

回顧「東宮西宮」系列已經是第五齣了,之前的「2046特首不見了」,「問責制唔制?」,「開咪封咪」,和「西九龍皇帝」,以及一系列的進念劇,「萬世師表」、「萬歷十五年」、「香港風格」、「樓市怪談」等等,以胡恩威為編導的劇作產量很多,可見進念近年來十分之進取。而且,在不知不覺間已經洗脫了實驗劇場的形象,搖身一變成了以諷刺政治為主的劇團。總體上「東宮西宮」承襲著一貫的編排,有歌唱部份、有舞蹈、有一人一句互數政府施政問題、當然也有每次都會出現的香港政府架構圖、又有嘲笑大學生的反智思維等等,一幕幕似曾相識的片段。演員方面,五集都是他們,相信大家都已經能夠唸出他們的名字了,David,Carson,Carman,Tanya,Dick,Shirley,Cedric,多麼親切,好像老友又見面了。

然而,最想看的當然是近期的風頭躉 Tanya

陳淑莊的表演。只有三十出頭,她榮升大律師,加入公民黨,打敗前輩青洪進入了八百人小圈子選委會,記性好、口材讚絕。可惜她個人 Solo

表演欠奉,只有在其中一節內,她一口氣,連珠炮發地,數出了幾十個政府的宣傳口號,例如: 「全城投入,為藍天打氣

」、「酒精害人,開車前咪飲」、「駛出真功夫,方為大師傅」等等。聽後,大家都不禁要鼓掌。

最後的一幕「香港家書」最震撼,香港回歸祖國十年,一幕幕的幻燈片段重現眼前,再想想當時自己在那裡? 在做什麼? 看得連頭皮也發麻

,雞皮疙瘩。

就是這樣,風風雨雨地過了十年。

P.S.

當晚演出,見到下屆特區政務司司長的熱門人選曾俊華,希望他看後可以好好反思,為特區做點好事。

|

Jan 17, 2007

想創事業人 - TV Programme

相信每個打工仔都想過創業,即使不能發達至少不用再受老闆氣。但十之八九都只是得個「想」字,自己當老闆談何容易?

要拋下穩定的工作,以自己畢生的積蓄作賭注,或向家人、朋友、銀行貸款,少一點勇氣都不能。 相信每個打工仔都想過創業,即使不能發達至少不用再受老闆氣。但十之八九都只是得個「想」字,自己當老闆談何容易?

要拋下穩定的工作,以自己畢生的積蓄作賭注,或向家人、朋友、銀行貸款,少一點勇氣都不能。

原名 "Risking It

All",電視節目「想創事業人」就是一個個活生生,有血有淚,記述著多個自己創業的個案,由打工仔變成老闆所要面對的種種困難。英國電視台

Channel 4 製作的節目, 現正在亞視國際台播放,已經播出了第二個 Season 的個案了。

主持人 Martin Webb

在每一集追蹤一個個案,記錄著有意創業的打工仔如何盟生創業的念頭,由千頭萬緒去籌備,張羅開舖,到開張後所遇到各種意料不及的難題。事情可謂困難重重,危機處處,由基本的財務問題,收入不足,到伙計扭計,拍當退出,全都是有苦自己知,對人歡笑背人愁。

所有新老闆都是首次創業的,他們有的開時裝店、有的開 Cafe、男士美容店、健康快餐店等等。而 Martin Webb

更每次都參與其中,給意見,分析形勢,教他們如何面對不同的困難,如何部處每一個步驟,如何去扭轉面臨失敗的生意,和提高營業額。使觀眾有身處其中的感覺,有種莫名其妙的刺激感。當然不是每個個案最終都能賺錢,不成功至少也可以在錯誤中學習到失敗的原因。

對於有意創業去做小生意的人,絕對要收看。當然,如果你幸運地是身處英國的話,你甚至可以申請參與拍攝工作,成為他們下一季度的個案也未定。而我身為創業的過來人,看了都不禁配服

Martin Webb 的才能,如果可以得到他的指導,就不用行了那麼多冤枉路! |

|

Dec 14, 2006

台灣生活雜誌 - Ppaper和蛋報

|

生活潮流雜誌在香港要算十分蓬勃, 給男生、女生看的大大小小, 週刊、月刊, 十多二十本, 要全部都買齊, 即使有錢,

也沒有時間看. 不竟香港人無論工作或玩樂都很繁忙, 不會停下來. 以一本週刊來說, 厚厚的一本, 每星期出版,

有好處也有壞處. 好處是緊貼潮流, 最新的資訊, 不會超過一個星期. 壞處, 記者們都疲於奔命, 每天都要找新材料, 日復日,

月復月, 確實是一件難事. 香港雜誌也承襲著香港人的習性, 就是務實, 直截了當產品推介, 不會拖泥帶水, 反正香港人沒時間看那麼多文字.

事實上 Bambi 網站的收看率, 絕對比不上很多買賣衣物的網站, 也是同一道理. |

|

|

至於台灣的雜誌, 由於都是用繁體字, 感覺比較親切. 最近被兩部新雜誌「Ppaper」和「蛋報」的

Undercover 封面吸引著. 兩者是台灣生活風格的雜誌, 出版歷史較短. 內容也都是圍繞著設計, 時裝, 電影,

飲食, 文化, 消費和娛樂等題材. 與香港的不太相同, 就是專題報導較深入, 人物的訪問, 地方的介紹, 篇幅很詳盡.

也沒有那些所謂 Catalogue 式的產品推介, 沒有多餘的廣告. 薄薄的一本, 沒有太多資訊泛濫的內容,

也沒有填鴨式的壓迫感, 看得很舒服. |

|

|

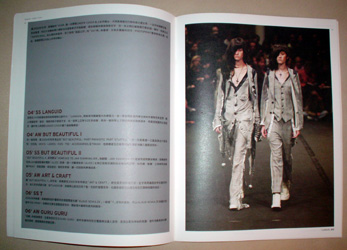

「Ppaper」和「蛋報」的取向主軸, 接近英國的Wallpaper, 但比較生活化, 或者可以說是更通俗化,

潮流味重一些. 例如會介紹東京下北澤地區的重建計畫, 或是細數適合中產階級的 Designer Sneakers 等等.

題材與它們類近的香港雜誌, 例如 Jet, MilkX, 甚至在地鐵派發的Metropop, 商業味都重很多, 而中國的Vision好像很有風格, 但看得出其實是在塗脂抹粉, 有點兒吃不消. 「Ppaper」和「蛋報」選擇的通路, 即售賣點,

是全台灣的 7-11, 與傳統的雜誌在書店發售的型式不同. 當然在香港可以在一些另類的書店找到, 例如城邦,

PageOne 之類. 本來一向都很喜歡讀台灣的雜誌, 例如天下、數位時代、音響邦城等等, 現在又多了兩個選擇. 吃得多港式茶餐廳,

改喝珍珠奶茶, 可以換換口味. |

|

Aug 10, 2006

幪面超人 - 軟膠魂

自從幪面超人 The First 的電影上畫後, 早已被那全新設計的 Rider 裝扮, 和經典的做型吸引著,

鉤起了不少童年回憶. 雖然人已長大了, 也過了看特撮片和買玩具的年齡, 亦沒有儲 figure 的習慣, 但 The First

的玩具實在吸引, 所以身不由已地到了玩具店走了幾轉, 看看今時今日的玩具動向.

日本的玩具五花百門, 很多「大細路」為了尋回昔日童年, 都會買來一大堆玩具公仔回家擺放,

更開創了一個新名詞 "Kidault". 當然身為 Kidault 就是錢多, 有消費力的成年人, 一般太兒戲的玩具不能滿足他們.

因此做就了大批精密、細緻、像真度又高的玩具 figure 出來. 這群三、四十歲的人事, 最適合他們玩的, 就是復刻當年的玩具,

商人們那會放過這發財的門路. 有見及此, 日本廠方便推出大量超合金魂、12" Figure、 kubrick、搪膠、裝著變身、扭蛋和手辦模型等等,

來應市.

說了一大堆理論, 最後還是忍不住買了一些 Bandai 出品的幪面超人「軟膠魂」figure來玩.

所謂「超合金魂」就是比一般超合金精細、比例、用色和質量都較好. 而「軟膠魂」顧名思義就是比一般軟膠公仔做得出色的膠玩具.

幪面超人系列一向都有出 RHS, 或 Super RHF 軟膠 Figure, 但今次的「軟膠魂」的確在各方面都較RHS真實及精細.

例如頭盔天線是獨立組件, 而且眼部是透明的複眼, 內部非常精細. 著色方面也十分考究, 在各部位, 都因應物料的不同,

以光、啞油漆塑造出不同的肌理, 像真度極高, 絕對有資格稱得上是「魂」.

往後 Bandai 會再推出更多款幪面超人, 但希望他們可以先推出舊一批的超人,

因為近年新的幪面超人多不勝數, 已經對他們沒有印象, 總覺得還是懷舊的好. |

|

July 21, 2006

Girl Vocal

Band

|

最近聽了幾張 CD 都不約而同是以女聲作主音的樂隊. 其實我在近十年八載,

主要時間都是聽女歌手的歌曲, 即使自己寫的歌都是以女歌手作主音. 這並無任何原因, 只是自己的偏好而已. Camera

Obscura 單是封面已經十分吸引, 令我想起 The Pancakes 在 Elefant Record 發行的封面.

擁有一種五、六十年代的懷舊味. 歌曲和封面一樣, 都給人一種懷舊的感覺. 來自蘇格蘭的格拉斯哥六人樂團,

在1996年成立, 至今推出第三張 Album 名為 Let's Get out of this Country. 算是典型英式

Indie Pop, 流暢、愉悅, 慧黠內斂的精神, 快樂中又帶點少女味的甜. 我覺得頗像 Fairground

Attraction 或 The Sundays 的感覺. 沒有大道理, 不會說教, 也沒空研究社會大事,

一味向瑣碎愛情小事裡轉, 真是少年不知愁滋味. 然而, 無論是中慢板, 歌曲旋律都是優美的, 篇曲也很簡單直接, 主音

Tracyanne 的聲音感性, 甜如蜂蜜, 使人陶醉. |

|

|

Nouvelle Vague 去年推出一張同名大碟, 大受歡迎, 是一張充滿新鮮感的翻唱歌, 以 bossa nova,

chill out lounge, 和 indie pop 方式重新篇曲. 再找來八個不同的女聲,

重唱了專輯裡的十四首歌. 全碟風格統一, 把原曲賦予新的生命, 清麗脫俗. 今年再接再厲, 推出

Part 2, Bande A Part, 也是翻唱八十年代的 New Wave 歌曲. 繼有 Echo and the

Bunnymen 的 The Killing Moon, Yazoo 的 Don't Go, Visage 的 Fade

to Grey, Blondie 的 Heart of Glass, 和 New Order 的 Blue Monday

等等. 承接著上一張碟的風格, 在玩 bossa nova 之餘再加入 cha cha、reggae、 ska

和環境音效的元素, 南美風情滿溢. 除了音樂出色, 連封套設計也找來炙手可熱的時裝插畫師 Julie Verhoeven

作畫, 可算是個 Bonus. |

|

Sol Seppy 首張個人大碟 The Bells of 1 2 包含曲式頗為多樣化, 由簡單的鋼琴獨奏,

indie pop 到 down tempo 的 trip-hop 都有. 女主音 Sophie

Michalitsianos 在 Wonderland 一曲以她超輕柔的聲線, 加上那夢幻般的篇曲, 隱約嘗到

Cocteau Twins 的味道. 全碟個別歌曲都十分動聽, 只嫌風格迥異, 比較混亂.

希望她下張大碟可以找到一個統一的方向. My Little Airport 第二張大碟《只因當時太緊張》,

比起上一張《在動物園散歩才是經事》, 除了繼續 electronica 外, 多了電結他 rhythm, 同噪音

feedback, 的確 Indie 味是重了, 更能展現樂隊的型態. 作曲、篇曲都自成一格, 流麗動人,

是我十分喜歡的一張 CD.

近年, 多了一些本地 Indie band 成立, 對於香港倒模式的 K-歌音樂工廠來說, 注入了創意,

不至於死水一潭. 至少在歌詞方面, 可以帶來驚起. 好像在「你的微笑像朵花」內寫到,"已經過了兩星期, 沒有與你食雪梨

...", 流露著真實生活中的少女心事, 縱然是多麼的瑣碎, 那份真摰美, 是不能在大歌星那「度身訂造」的歌詞內找到的. |

|

|

June 6, 2006

James Jarvis 歷險記

|

很久都沒有留意 James Jarvis了, 自從買了他的 World of Pain

漫畫集之後都沒有再搜集其他作品. 到最近他又有的新書推出了, 也是一本漫畫集 "Vortigern's

Machine", 是和 Russell Waterman 合著的. 主角當然又是他的 Potato Head 人物了.

今次的是 Mr. Vortigern, Harvey and Jubs, Rusty and Dworkin 和 Mr.

Waverley. 但對我來說, 是 Martin 又好, 是 Tattoo Me Keith 也好, 是

Policeman 都好, 他們都是差不多樣子的, 最多是件衫不同而已. 但對於 James Jarvis

的擁躉來說, 當然分別很大. |

<Mr. Votigern> |

Harvey and Jubs |

|

<Mr. Waverley> |

<Chloe Girl> |

內容講述一班英國青少年, 無所事事地蹓躂到近郊的小鎮, 無意中被捲入了一個迷幻的旋渦中,

其間經歷了一段怪奇的大冒險, 碰到會說話的狗和名叫 King Ken 的大猩猩.

最後他們更把一個充滿人生哲學的謎語解開. 故事聽起來好像很吸引似的. 以他一貫的作風, 書中的人物當然會推出 12"

Vinyl 公仔以供讀者收藏. 之後再推出不同顏色的特別版, 如此類推. 確實是一盤賣錢的生意.

James Jarvis 的塑膠 Figure如此出名, 就連時裝品牌 Chloe 都為之傾心. 特地找

James 為她們設計了這個 Chloe Girl 的公仔, 在云云眾多的 Potato Head 當中, Chloe

Girl 要算是最 Cute 的了. |

<Rusty and Dworkin> |

|

Nov 30, 2005

沒記憶的都市

|

記得在九十年代初, 剛從外國畢業回來工作, 香港仍然是英國殖民地. 很多地方和建築物跟八十年代離開時都沒有多大的改變.

然而在九十年代的中後期, 地產市道過熱, 很多舊殖民地時代的建築都一一被地產商收購後重建,

一些很有歷史價值或地標性的地方都逐一消失, 換成毫無特色的高層琉璃幕牆大廈. 例如中區的萬宜大廈、太古大廈和希爾頓酒店等.

也有一些大戲院, 如利舞台、碧麗宮等等都因為電影市道下滑而被改建. 一些屬於老香港的地方, 慢慢地消失. |

|

|

|

在回歸後, 這情況更加變本加厲. 想想也感到很可怕. 好像記憶, 一點一滴被洗去,

過去的經歷被時代淘汰了一樣, 最終變成了沒有記憶的都市. 最近看了一本名為「香港風格」的書. 作者胡恩威從香港的街頭巷尾搜索與發掘

一些屬於香港建築的風格. 而記錄下來的, 盡是那些被遺忘的, 被放棄的, 且面臨消失的地方特色. 不用多說,

當中也包含一些行將拆卸的地方, 例如東英大廈和灣仔的喜貼街. 帶點彩數的, 要算是灣仔茂蘿街的戰前建築物了.

它被列為古跡, 有幸可以保存下來. 否則, 早晚都難逃厄運. |

|

人長大了, 總少不免會懷舊. 而我最愛到一些老區, 一些老店子找些古典的舊東西. 最近, 連最愛流連的"陳米記"都被迫搬走了.

活在香港還有乘下多少情趣呢? 難道天天逛冷氣商場, 買一些千篇一律的貨品會覺得很有趣嗎?

|

Sep 04, 2005

三茶公寓- 古著

|

今年的夏天好像特別長. 炎炎的暑天, 沒有什麼好看的電影, 沒有好聽的音樂,

也沒有找到好看的小說, 連像樣的話劇一齣都沒有. 天氣差得令人沮喪, 一時下大雨, 下得兇巴巴的, 一時熱得把人溶化掉. 總之,

就是悶悶不樂, 做什麼也提不起勁. 原以為暑假就是這樣無聊地耗費掉. 幸好, 到了最後的兩個多星期, 無意中追看了這套日劇,

「三茶公寓」, 在心裡鬱結著的那口悶氣終於可以抒出來. |

|

|

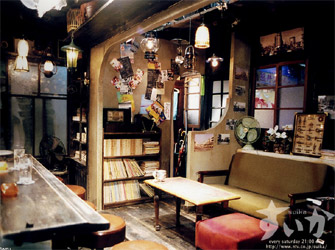

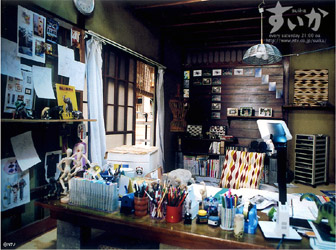

說來「三茶公寓」已是兩年前 NTV 的作品. 原名「西瓜」, 由小林聰美, 友坂里惠和市川實日子等主演.

更有久違了的小泉今日子作客串. 全劇共十集, 每星期六播出, 在七月至九月間放送.

是專門為夏天而拍的劇集.當然在有線電視放送時, 一口氣地每天播一集, 兩星期便播完了. 「 西瓜」故事其實也很簡單,

屬於輕鬆小品式的女性劇種, 講述一家名為三茶的出租公寓內所發生的事情. 公寓由市川實日子飾演的芝本由佳打理.

當中往了一名大學教授崎谷夏子, 一名色情漫畫家龜山絆(友坂里惠), 和銀行職員早川基子(小林聰美).

|

|

|

四名住客, 處於不同的年齡, 她們都各自背負著過去的包袱. 由佳(20歲),

母親在她還小的時侯, 拋棄了丈夫和女兒, 離家出走, 為了要過自己的新生活. 而父親經常出國公幹. 沒有了父母親的由佳,

寂寞地肩負起打理公寓的工作.

小絆(27歲), 原本有個孿生姊姊, 但在她二十二歲的時候, 無緣無故自殺死了. 留下妹妹一個,

獨自 在死亡的陰霾下活著. |

|

|

夏子教授(?歲), 從學生時代已經租住在三茶公寓. 基本上,

公寓就是她的家. 與她同時期租住的朋友們, 長大後都搬走了, 建立起自己的家庭, 而她卻待在那裡,

緬懷著昔日的光景.

基子(34歲)是公寓的最新租客, 她的同事馬場萬里子 (小泉今日子)是她唯一的朋友.

萬里子因為不甘心過著平凡的生活, 憤而盜竊了公司三億日圓公款, 過著流亡的生涯. 這件事, 在基子的心內,

做成了極大的衝擊, 使她開始反思自己沉悶的人生.

聽起來, 像是很沉重的, 但事實上片子拍得十分輕鬆幽默, 而主角們都很樂觀地面對. 她們互相扶持,

愉快地渡過了一個暑假. 劇終, 各自都能夠解開心結, 重新開展新生活. |

|

|

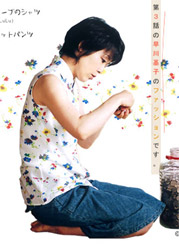

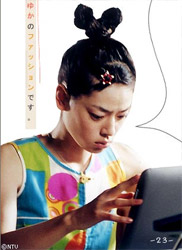

除了故事充滿笑料和人情味外, 最出色的地方就是劇中的美術指導.

從公寓的佈景設計, 那傳統和式裝潢、佈局和家具的擺設, 到演員的服飾選定, 都令人目不暇給, 充滿生活感.

劇中的主角, 由佳和小絆經常穿上七彩花柄的衣服, 都是美指配襯出來的.

部份用上了品牌, 例如 Comme des Garcons, Elley Kishimoto, Junya

Watanabe, Vikki, Marni, National Standard, 和 Zucca 等等.

而更多的卻是真正古著店借來的東西, 例如花裙, 外套, 圍裙等等. 市川實日子本身是一名模特兒,

再穿上配搭出色的服裝, 真是看得人賞心悅目.

雖說是兩年前的劇集, 看起來絕不過時, 尤其是那全古著的打扮, 正好適合今天的夏天. 除了看故事外,

更上了一課 Styling 的堂,

真正佩服日本人的美學觀念和那種描寫感情的含蓄手法. 淡淡然的, 卻又滿溢出溫馨, 像西瓜一樣涼透心.

片子播完了, 今年的暑假也隨著結束. |

|

「三茶公寓」網頁 -

www.ntv.co.jp/suika |

May 30, 2005

衛斯理科幻故事

|

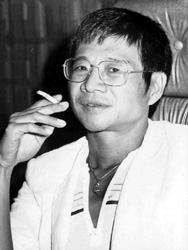

「衛斯理科幻故事」, 不是過氣了嗎? 倪匡都沒有寫了, 還有什麼好介紹? 當然有, 倪匡在 1935年5月30日出生,

原名倪聰. 算一算今天就是他的七十大壽. 從 1962年, 倪匡寫的第一部「衛斯理科幻小說」,「鑽石花」開始,

直到最近的一本「只限老友」, 足足橫跨了四十二年, 共寫了一百四十三本「衛斯理」. 可謂什麼題裁的科幻故事都寫過了. 當年,

一些天馬行空的構想, 例如以複製人作後備等等, 都因為科學的發展, 終於變成事實. 倪匡產量奇多, 什麼雜文, 奇情小說,

武俠, 甚至政論都寫. 更自言是寫中文字, 寫得最多的作家. 全盛時期, 他一天要寫二萬字, 以平均一小時寫四千字來計算,

也要不停工作五個小時. 而在眾多的作品中, 就以「衛斯理」最為著名. |

|

|

隨著倪匡在九二年移民美國三藩市後, 漸漸淡出了文壇. 卻沒有放棄寫作, 只是減產了, 寫來自娛.

到了近一年左右, 各方面的人馬又再活躍起來. 除了把倪匡的小說書籍整理, 重新推出外,

香港電台更把七、八十年代的「衛斯理」廣播劇數碼化, 供大家在網站下載收聽.

倪匡是我的偶像, 從小學開始便看他的「衛斯理科幻小說」, 而且每一本都看過. 然而, 觸發起我去看「衛斯理」的原因,

就是香港電台的廣播劇了. 話說, 在1981年, 港台推出了立體聲廣播劇,「衛斯理」的「老貓」. 年紀小小的我,

聽後驚為天人, 發現原來科幻小說是多麼有趣. 從此, 便愛上了他, 更常常到學校的圖書館去, 一本一本的借來看.

一看便是二十多年. 現在可以重溫當年的廣播劇, 真是感觸良多. |

|

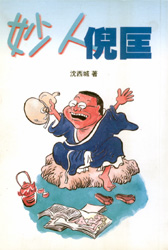

從前, 只知倪匡是個出色的作家, 思想前衛, 異想天開. 對他的為人一無所知, 及後,

看了沈西城所著的「妙人倪匡」和聽了在九十年代初出版的「倪匡傳奇」錄音帶後, 才更了解其人. 作為一個作家, 曾經酗酒, 自殺,

或沉迷女色, 也愛錢如命. 早年是共產黨員, 最後卻督信耶穌. 他個人的經歷, 不比他筆下的「衛斯理傳奇」遜色.

香港電台網頁: www.rthk.org.hk

|

|

: since Apr 21, 2003 : |

|