| |

|

|

Nov 14, 2004

聽阿飛的歌

|

「阿飛正傳」、「花樣年華」和「2046」可以話是王家偉電影三步曲, 雖然並沒有開宗名義被官方承認,

但民間方面都一般都是這樣認為. 其中人物方面一脈相承, 而當中的音樂更加是片中的靈魂, 把觀眾從現實帶回去六十年代的光景.

打從1990年的「阿飛正傳」開始已經對這部電影著迷. 不但是劇情本身, 就連電影週邊的東西都變得滿有興趣, 例如「皇后飯店」,

六十年代懷舊的衣著、古董手錶、及至上海話和拉丁音樂等等.

不說也不知, 第一次看「阿飛正傳」是在加拿大的多倫多. 而所看的版本跟香港的有點不同. 在加拿大的版本中,

一開始出場的是梁朝偉, 他正在憶述自己的朋友身患重病, 所以回來探望他. 然後劇情照現在的版本繼續下去.

相信他所說的「朋友」就是張國榮. 不知何解這部份會被刪去? |

|

|

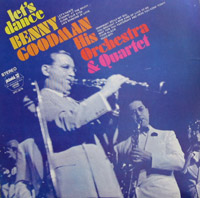

當年的「阿飛正傳」並沒有推出電影原聲唱片, 實在是有點可惜. 不過要找到電影的配樂也不是難事.

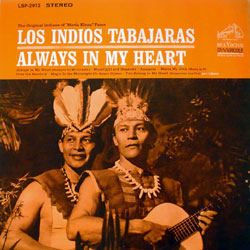

歌曲大致是來自兩張唱片, 其一是 Los Indios Tabajaras 的 Always in my Heart,

1964年RCA出品. 話說這兩名來自巴西的印第安人, 小時候在叢林散步時拾獲一支白人遺留的結他.

從此他們便自彈自學起來. 直到他們某天在里約熱內盧的市集表演時被唱片公司發掘, 開始了他們的音樂事業.

真是傳奇得有點難以相像, 但確實他們的音樂是與生俱來的, 十分悅耳. 其二是 Xavier Cugat 的 Viva

Cugat, 在1961年由 Mercury Records 出品. Xavier Cugat 被稱為 Rumba

King, 他帶領他的拉丁樂隊勇闖美國, 更把當時得令的古巴舞步 rumba 改良, 加入 conga-drum

使節奏更容易掌握, 亦因此使拉丁舞步瘋摩整個北美洲. 及後興起的 mambo, cha-cha 和 samba 都是

Xavier Cugat 的拿手好戲. |

|

|

在「花樣年華」推出時已經有自己的原聲大碟, 也有特地為電影編寫的音樂. 然而, 不可劃卻的是一些舊歌,

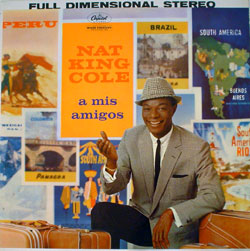

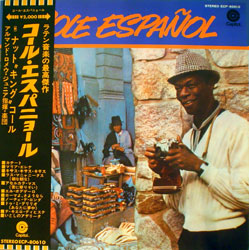

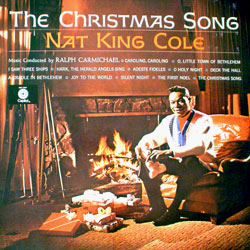

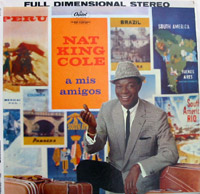

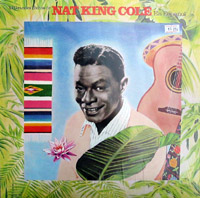

周璇的「花樣的年華」、 潘迪華的「梭羅河畔」、 也有 Nat King Cole 的西班牙歌曲. 而三首Nat King

Cole 的歌, Aquellos Ojos Verdes, Quizas, Quizas, Quizas 和 Te

Quiero Dijiste 分別在 LP 大碟 A Mis Amigos 和 Cole Espanol 內找到.

最近上映的 2046 雖然已經落畫, 但餘音裊裊. 報章和雜誌的報導、電影評論、2046純影集的推出、甚至在陳米記的道具展,

都證明王家偉的電影是何等有影響力. 至於收錄在2046原聲大碟內, 大部份都是原作音樂,

也有之前在「阿飛正傳」出現過的 Xavier Cugat, Nat King Cole 的 The Christmas

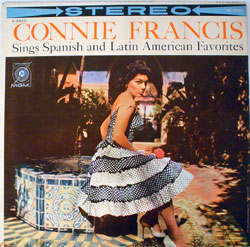

Song 和 Dean Martin 的 Sway. 而 Connie Francis 的 Siboney

版本更在電影內出現了三數次. 這首 Siboney 就放在 Connie Francis Sings Spanish

and Latin American Favorites 的一碟內. |

|

|

|

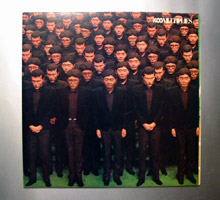

大碟當中除了 Siboney 外, 更有 Quizas, Quizas, Quizas

和 Te Quiero Dijiste 等西班牙的 all time favorites. 只學了短短五年西班牙文的

Connie Francis, 她騷在骨子裡的歌聲洋溢著南美少女的誘人風情, 十分動聽. 此碟值得收藏,

而且單看封面已經夠好看了. 這幾些歌曲同是拉丁音樂, 是導演童年時由上海移民到香港, 從收音機聽來的爵士樂,

菲律賓樂隊的拉丁樂和母親的時代曲混雜起來的記憶, 刻劃成他對六十年代的印象. 讓 導演在電影裡利用了音樂,

意象和氛圍重塑了一個絢麗, 熱情和糜爛的年代. |

<2046 Props - 陳米記> |

|

<2046 Props - 陳米記> |

P.S. 這幾張黑膠碟已經找了好一段時間, 有些入手比較困難, 尤其 Viva Cugat 和 Nat King

Cole 的都十分搶手. 有興趣的話大可以試試上網訂購. 至於 Connie Francis 一碟來得有點奇妙.

話說看過了 2046 後的某一天, 路經中環, 心血來潮走上一古董唱片舖逛逛, 心想不如找找是不是有 Siboney

一曲. 誰不知, 這 Connie Francis 大碟端端正正的放在櫃子上. 於是一手拿來, 反轉背面查看一下曲目,

果然有 Siboney. 那時心臟已經噗通噗通的跳動著, 真是走運, 二話不說便嚷著叫店主放到唱盤上播放起來. 那正是

2046 裡的 Siboney. 據店主所說, 放在當眼處並不是因為多人找此碟, 也不知道 2046 用了這支歌,

更沒有看過電影, 放在那裡都只是為了其封面好看而已. 所謂的緣份就是不遲不早, 時間剛剛好. 不消十分鐘, 付了錢、

買了碟、 帶著愉快的心情回家去. |

|

Aug 15, 2004

挪威的爵士森林

|

<Jaga Jazzists> |

撰文:

Ray Kong. 翻譯:

Travelling Bambi. 在一個安靜的仲夏夜晚上, 我坐在多倫多的

Harbour Center. 微微的風從湖邊吹送過來, 偶爾駛來一隻大帆船, 眾人都向它揮手示意.

在演唱台上正演奏著出色的爵士樂, 充滿節奏感. 我心想, 如果現在身處挪威, 那將會是甚麼樣的光境呢?

究竟是那裡的天氣還是湖水在蘊釀著挪威的爵士樂? 就在這個晚上, 我看了一隊來自挪威的十人爵士樂隊 Jaga Jazzists. |

<Jaga Jazzists - Live in Toronto> |

|

<The Living Room Hush> |

Jaga Jazzists 的成員大都是多才多藝的, 他們這一首歌負責吹奏喇叭, 下一首便可以轉玩低音大提琴.

或是一陣子彈結他, 下一陣子卻打起顫琴來. 他們更把電子音樂加入爵士樂中, 有時是 moody, 有時是 trippy,

總之都是節奏輕快.

Sleazenation 雜誌形容他們是

Charles Mingus 和 Aphex Twins 的混合體.

Jaga Jazzists

在十年前成立, 那時樂隊的作曲人 Lars Horntveth 還只有十四歲. 在過去的一段時間 Jaga

Jazzists 不斷地參加大大小小的爵士音樂會, 更得到 Oslo Prize '98

中的"最佳現場演奏樂隊"的獎項. 首張大碟The Living Room Hush在 2001年在挪威推出.

在家鄉大收旺場之餘更被英國的專攻電子音樂的廠牌 Ninja Tune看中, 幫他們向國際發行, 緊接著推出第二張大碟

The Stix. |

<The Stix> |

|

<Wibutee> |

另一隊同是來自挪威的爵士樂隊 Wibutee, 也是在同一時間展開他們的北美 tour,

只可惜他們並沒有來到多倫多開 Show, 因此無緣一見. Wibutee 的主帥人物 Hakon Kornstad

所玩的非凡色士風, 說是受到 Stan Getz 和 John Coltrane等大師級的影響.

Wibutee 的音樂揉合著實驗電子和爵士樂的現場表演再加上強烈的節奏而成. 假如你認為 Wibutee

又是另一隊所謂 Electronic Jazz 樂隊的話, 那就要花點時間聽聽他們的最新大碟 Playmachine

了. Playmachine 真是新鮮得像剛採摘的紅蕃茄一樣. 他們是前衛的, 也是超未來的 Jazz. 而 The

Wire 雜誌在今年的六月號更收錄了 Wibutee 的歌 1-800-Skauen. 也許在十多二十年之後,

回望現在的 Jazz 樂隊, Wibutee 必然會是在 Future Jazz 中最重要的一隊樂隊. |

<Playmachine> |

|

July 17, 2004

Low-Tech 的 Sci-Fi 世界

從 70年代開始, 工業起飛, 製造出大量的集成電路電器, 使人類接觸機器的機會大增. 一方面自動化的家居為生活帶來了不少方便,

另一方面卻引起我們對機器的一種恐懼, 害怕一天會被它們取代.

|

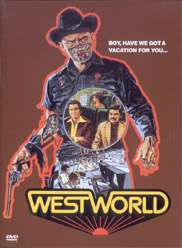

這方面的恐懼, 在電影裡常以科幻題材去表達, 而故事多數是描述機械人與人類之間既親密亦疏離的矛盾關係. 其中,

在1973年上映的 Westworld 裡, 兩個主角乘假期到了機械人主題公園遊玩, 入住了西部牛仔的區域.

主角到酒吧喝酒, 搗亂, 生事與機械人決鬥, 任意殺人而不會受傷. 故事發展下去, 操作系統發生故障, 引起大混亂,

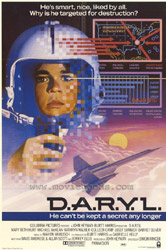

機械警長四出追捕主角, 務求要把他們置諸死地. DARYL 於 1984年上畫, 主角是個擁有A.I. 的機械小童.

他從研究所逃走, 被一對夫婦發現, 寄居在她們家裡, 日久生情, 最後被送回研究所. |

|

另一套 1982年的 Blade Runner, 夏里遜褔飾演的探員奉命追殺多名機械犯人. 機械人的壽命十分短暫,

為了生存, 他們不擇手段去尋找製造者, 希望延長生命. 而夏里遜褔在追殺途中更愛上了其中一名女機械人.

女機械人根本連自己是機械人也不知道, 她的記憶和過去都只是製造商輸入去的資料. 全片彌漫著黑暗, 悲涼和對於生存的無奈.

|

踏入八十年代, 個人電腦漸漸普及, 開始有關於電腦遊戲的電影出現. Tron 是第一套把 CG

結合在電影上的作品. 故事講述程式員進入了電腦, 與自己編寫的程式共同對付敵人. 而 War Games

則關於中學生無意中成為電腦駭客, 攻入了美國國防部的電腦系統, 更開啟了系統中的核戰遊戲,

最後電腦誤以為真的核戰發生了. 電腦遊戲發展到不可收拾的地步.

Until the end of the world "明日世界終結時", 是一套公路電影,

講述男主角到世界各地用一個特製影像收集器, 錄下親友們的說話, 希望可以在世界末日之前把那些影像帶回家鄉,

輸入盲眼母親的腦部, 使她可以再次 "看" 見他們. |

|

每次重看這些電影時, 都會感到一種親切感. 即使是機械人, 都十分人性化, 而且每一個背景, 每一個道具都是實在的, 逼真得很.

雖然以現今的角度來看, 這些影片的特技和製作都不能與今天的電影相提並論, 更可以說是有點簡陋和 Low-Tech.

但它們好看之處是著眼在故事本身, 加上當年的時代背景, 和對未來的恐懼, 再利用有限的資源創造出實而不華的科幻世界, 更使人印象深刻.

對於今日的電影來說, 大量的電腦合成畫面已經到了過份泛濫的地步, 甚至於全套電影, 除了演員之外, 但有時連演員也都是CG繪畫出來,

其虛假的場面使人看得滿不是味兒. 我寧可看回早年的實景和道具模型堆砌出來的畫面, 多於看那些電腦繪畫的千軍萬馬場景. 說到底, 都是

Star Wars 三步曲中的模型飛船比星戰前傳的 CG 動畫好看不知多少倍. |

June 26, 2004

剪髮雜誌 - Tomotomo

|

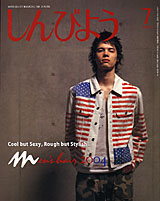

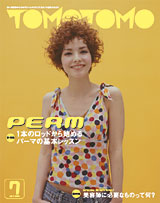

髮型與時裝一向都是息息相關, 它們也是潮流的一部份. 只是一般人覺得髮型比較次要,

反正個多月才剪一次髮, 不似時裝每天都要穿, 因此髮型雜誌在市面上並不多見. 而日本出版的髮型雜誌只有三兩本, 例如 Hair

Mode, Nonno 特刊之類, 都是給消費者作參考用途的. 專業的雜誌可以說是沒有. 近年髮型屋開了很多,

大大小小都有, 要找一間好的真不容易. 對於我來說, 一向都是靠口裨, 朋友介紹, 而髮型都是交給髮型師來決定.

其實來來去去也不過是三四個剪法. 也試過後面留長, 燙曲, 做 Highlight, 頂剪短和豎起 Punk look 等等. |

|

|

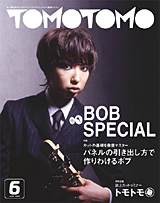

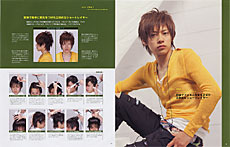

很多時候想知道最新的流行髮型, 或將會盛行怎樣梳法,

是很不容易的. 最多是翻閱時裝雜誌時順道留意一下模特兒的髮型以作參考而已. 最近到過一個朋友的髮型屋,

看到了兩本剪髮雜誌, Tomotomo 和 Shinbiyo. 都是朋友特地從日本訂回來, 專門給髮型師看的.

其內容深入, 除了髮型設計外, 就連如何製作的每一個步驟都十分詳盡介紹. 其中亦囊括了理髮店內所有的作業項目,

由剪髮技術到電髮, 染色, 駁髮, 吹頭, 定形和各樣工具的使用等等, 林林總總. 甚至髮型與時裝的配合 styling

都有, 可謂十分實用. |

|

早年的 Rever 法式剪髮, 曾被視為香港人最前衛的髮型依據. 時至今日, 香港人除了時裝外, 就連髮型都跟貼日本.

實在不無道理, 就像近期流行的 uneven, step by step 和 bob 頭剪法都拜這些日本專門雜誌和髮型師的努力,

引進到本地成為緊貼潮流的指標.

|

May 30, 2004

Giant Robot 的次文化

|

|

香港人對於日本的文化十分熟悉, 早在七十年代開始, 日本的電視, 電影, 玩具, 卡通, 漫畫已經入侵了我們的生活裡面.

對於兒童來說日本的超人特撮片, 鐵甲萬能俠卡通, 大鐵人17 等影片, 就是生活的一部份一樣. 這些對日本次文化的認知和認同,

在我們來說就等同自己文化的一部份來看待, 也是香港主流文化的一種. 但對西方人來說, 就不一樣了. 然而經過三十多年的努力,

日本的次文化漸漸地打進了西方的社會了. |

|

|

<Kill Bill>

<攻殼機動隊 - 2> |

歐美青年對日本文化的看法與我們認知的截然不同, 那是一種近乎 Subculture 和 Cult 的東西,

總是被邊緣化. 然而對於在美國出生的華人或日本人來說, 即使已經是黃皮白心, 總難擺脫對自己文化根源的好奇,

常希望能接觸到真正的本土文化. Giant Robot 雜誌就是由一個日本人 Eric Nakamura 和中國人

Martin Wong 於 1994年在美國 L.A. 所創立的.

Giant Robot 原為一本自資出版, 人手影印和釘裝的業餘報刊. 但經過兩人十多年來的努力, Giant

Robot 已經變為一本國際發行, 專門介紹 Asian pop culture 的雜誌了. 在外國人的角度來看是

Cult 得不得了, 是十分獨特的一本刊物. 內容盡是圍繞著日本和香港兩地年輕人流行的東西. 例如香港的電影,

日本的卡通片, 電腦遊戲, 時裝, 玩具, X-game, 文化活動, 音樂和飲食等等. 對於香港人來說,

其內容不算什麼, 有些甚至是舊聞, 因為每星期香港大大小小的青年文化刊物多不勝數. 但對於外國人來說,

那是一本另類有趣的雜誌. |

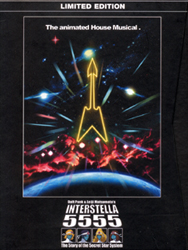

<Interstella 5555> |

|

<Daft Punk> |

香港的文化透過電影溶入了西方社會, 在荷里活, 甚至法國康城都有一定的地位. 而日本卻在更多方面入侵西方,

其電玩, 動畫的影響最為深遠. 早前看了 Daft Punk 的 DVD Interstella 5555, 是

Daft Punk 跟日本動畫大師松本零士合作的卡通片. 片長一個多鐘頭, 是套足本的動畫製作,

在此之前只能看到歌曲的片段. 雖然故事本身很簡單, 但松本零士的人物設定卻令人懷念起千年女王和銀河鐵路999等卡通片.

就連怪雞導演塔倫天奴的 Kill Bill 也加插了一段日本動畫片段. 可見日本的動畫是如何的深入民心.

今年推出的日本動畫 "攻殼機動隊" 續集 Innocence 也越洋參加了法國康城電影節.

|

<亞基拉 - 英語版> |

回說十多年前, 大友克洋的亞基拉已經打入北美市場, 大大小小的玩具產品, 推陳出新, 連漫畫也被翻譯成英文.

從亞基拉到攻殼機動隊, 更不用說恐龍戰隊或 Pokemon, 亞洲文化價值觀漸漸地被西方社會接納,

也有望從次文化的層次邁向主流, 雖然還差一大段距離, 始終都算是一個好現象. |

Feb 29, 2004

迷醉爵士樂

|

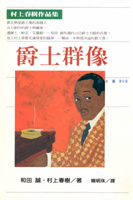

<爵士群像> |

聽歌的口味會隨著年齡而改變. 在大學時期十分愛聽 alternative 音樂. 那時候以英國的 4AD 出品最為喜歡.

很多很出色的樂隊例如 Cocteau Twins, A Clan of Xymox, Dead can dance, This

Mortal Coil 等等都是心愛的經典隊伍. 即使在十多年後的今天, 仍舊覺得他們所玩的音樂十分有氣派.

然而在大學的後期, 口味已經開始改變, 想尋找一些新的東西, 本想接觸爵士樂, 也曾跑到唱片店詢問有關爵士樂的東西,

只是店員自己也不大理解. 而身邊的朋友們亦沒有聽爵士的, 因此也不得要領.

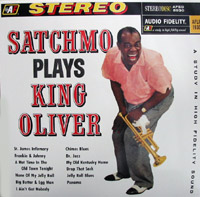

這個情意結在畢業後斷斷續續的延續著. 閒來心情好的時候都會到唱片店找一兩隻 Louis Armstrong 來聽,

但總是沒頭沒腦的. 似乎還未能領會到爵士樂是什麼東西. |

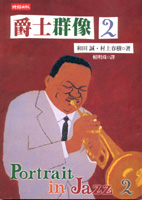

<爵士群像 2> |

<Nat King Cole - a mis amigos> |

到近一兩年來, 人漸漸長大了, 開始明白爵士樂的韻味何在, 所聽的感覺也不一樣.

便拿起書本自修了一課爵士樂. 我的教科書不是什麼 <爵士入門> 的東西, 而是村上春樹所寫, 和田誠繪畫插圖的

<爵士群像> 和 <爵士群像 2>. 村上春樹十分愛爵士樂, 是人所共知的. 他從大學開始, 一聽便三十多年,

中間從未間斷. 在很多村上的作品中也有提及過爵士樂.

<爵士群像 1. 2>當中包含了50多位爵士樂手的簡介, 以村上那充滿知性的散文方式發表. 他對於爵士樂的熱忱,

渾然忘我的在字裡行間中流露, 可以感受到每一個樂手不同的性格, 不同的表演方式. 對於我這外行人來說, 看了村上的文章,

使我對爵士樂的印象變得立體化, 更激起我去尋找那些唱片的興趣. |

<爵士群像> 的CD專輯 |

|

<Nat King Cole - en Espanol> |

當然要找必然是找黑膠碟, 否則有何樂趣可言? 如果要買 CD, 在 HMV 裡隨隨便便都可以找到一大堆.

但是要找黑膠碟, 其難度甚高. 因為, <爵士群像> 當中所提及的都是村上花了三十年時間找來的東西.

當年隨手可以買到的, 今天已成為絕響. 試想, 今時今日你可曾看到街上有黑膠碟賣?

要最快, 最現代化地得到買碟資訊的地方當然是上網. 從網中得知道多個黑膠碟的專賣店子, 便一一去拜訪.

總算找到了不少二手的黑膠碟, 大多以古典, 流行曲和中文歌為主. 至於 Jazz 也有, 只是比較稀有.

於是乎, 在過去的一段日子裡, 我埋首在舊店子裡左找右摷, 希望能找到些什麼好東西. 感覺就像尋寶一樣, 十分有趣.

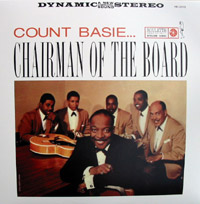

只是經常弄到一面子灰, 一手都是塵, 也經常打噴嚏就是了. 然而所付出的回報, 便是找到一些十分酷的東西, 例如

Louis Armstrong, Nat King Cole (西班牙版), Benny Goodman, Count

Basie, Ella Fitzegrald, Billie Holiday 等等. |

<Louis Armstrong> |

|

<Count Basie> |

二手碟的價錢有平有貴. 要看碟子的狀況和稀有度, 從幾十元至幾百元不等. 最可惜的,

我已經錯過了找平貨的黃金時期, 那就是在九十年代的初期, 因為多數人轉聽 CD, 把手頭上的黑膠作大賤賣.

想撿便宜貨便趁手了. 可是到了現在, 舊黑膠已經被人收藏得七七八八, 要找好貨便要付出代價. 因此,

黑膠店子會從外國的代理一批批的把二手碟訂回來, 當中什麼雜錦都有. 要找到好東西就要靠運氣了, 更要快人一步,

因為每每有碟抵步, 發燒友們便蜂擁而至把好的都搜購一空. 情形就像 ... 唉! 當年裏原宿的熱潮一樣.

正如狄更斯所說, 現在是買碟最壞的時候, 也是最好的時候. 因為在歐美已經刮起了一陣黑膠LP的熱潮,

很多人都已經回歸聽黑膠碟. 而黑膠 LP 在音響圈迅速復甦, 單是去年的國際音響展中已經有 36

款各種級數的嶄新唱盤面世, 其款式設計簡直是有型有格, 只可以用一個"潮"字來形容. |

<Benny Goodman> |

|

<Project RPM9> |

至於軟件方面, 總不成要大量樂迷聽著二手黑膠過活. 很多唱片公司把經典的名盤一一再版,

推出應市. 其風頭真是一時無倆. 話說 John Lennon 的 Imagine 180gm黑膠在早日前推出,

不消一個月便全世界賣清. 還不知唱片公司是否會再翻印? |

<Nottingham Spacedeck> |

|

<Aries Scout> |

當然在 CD, DVD, MP3, WMA, SACD, 等東西大行其道的時侯,

年輕一輩有沒有耐性去 欣賞那些不好收藏, 又難打理的 LP, 會是個疑問. 可是在我這一輩

Bobo 族群的眼裡面,

只要是好東西, 有品味, 有內涵的, 便會得到垂青.

香港黑膠網:

http://www.vinylparadise.com/ |

<Rega P9> |

|

|

Jan 4, 2004

愛煞黑膠碟

|

<Vestax - Handy trax>

|

最近趁聖誕節假期, 到過中環的"陳米記". "陳米記"經過刻意的執拾, 整潔了不少.

平生很喜歡到舊店子找東西, 無論是舊傢俱, 舊手錶, 舊衫, 舊書, 舊唱碟, 舊音響, 舊玩具都有興趣.

說回"陳米記", 之前經常到"陳米記"逛時也發現在店內播放的音樂, 用的是一些舊唱盤, 例如 Dual 或

Philips 的手提唱盤. 有的接駁著B&O Vintage Hi-Fi和八十年代流行一時的球形喇叭,

有的是接駁著Philips專用喇叭, 所播的盡是Jazz和Latin之類的音樂. 店內氣氛很好, 音樂也很合口味.

有許多次想著要買一個舊唱盤回去, 可是價錢不平, 動輒要二, 三千多元, 而且唱針也可能要更換, 也未必能找到配件.

總之想來想去, 最後都是放棄了. |

<陳米記> |

|

|

<Philips portable turntable> |

由細到大都是聽黑膠碟的, 直到大學畢業後, 回港工作開始, CD 才開始普及. 因為使用方便,

容易收藏, 音色清澈, 轉聽 CD 是十分自然的選擇, 而且新碟只有數碼錄音, 唱片公司再也不出黑膠碟了.

在一次偶然的機會下得知 Vestax, 一間專門生產DJ唱盤的公司, 推出了一個手提唱盤, 貌似Vintage的款式,

價錢也比古董機平很多, 因此便買了一個回來. 原意是用來聆聽收藏了很久的黑膠, 可是一聽之下便沉迷了. |

<Never never land LP - Inner leaf> |

|

<DJ Shadow, Ape Sound, Unkle LPs> |

在過去的十多年, 雖然一直都有聽不同類型的音樂, 可是卻沒有任何一張唱片能夠使我感動. 雖然奇怪,

但只會懷疑自己年紀大了, 因此沒有時間或心情去欣賞. 可是自從買了這唱盤回來後, 才恍然大悟, 音樂不是問題,

原來問題是出自CD上. CD 的數碼聲音是仿 analog 的產物, 一堆沒有感情的數據, 在潛意識裡使人感覺不妥.

望著唱碟在唱盤上轉動, 再徒手把唱針擺放在上面時所感受到的輕微震盪, 那種音樂感奇蹟地跑回來. 甜甜的聲線, 中音特別濃厚,

這感覺使人陶醉. |

<Portable Turntable 和喇叭> |

|

<YMO - X Infinite Multiples> |

於是急忙地走回母親的居所把那些早已經發霉的唱片都找出來, 重拾舊歡. 看到一隻隻從前愛聽的唱片展現在眼前,

另一番感受又再湧出來. 因為自己是聽八十年代New Wave英倫音樂為主的, 所以大多數都是Depeche Mode,

Human League, Tears for Fears, This Mortal Coil, YMO和Cocteau

Twins等東西. 可惜有九成以上的碟還留在加拿大的弟弟那裡, 手頭上就只有這麼二十來張.

有了這唱盤後便開始尋找一些新的唱碟, 其實很多樂隊都有推出黑膠碟, 為了要給DJ們在 disco 內打碟, 所以基本上

dance music 是沒有離開過黑膠市場的. 幸好, 即使在沒有唱盤的情況下, 本人也會閒來買一些值得收藏的黑膠碟.

現在手上的新碟有 DJ Shadow 的 The Private Press, 與及早前買落的 Ape Sound, Zero

7, 而 Unkle最新的 Never never land 更是圖案大碟. 看著 Futura 的塗鴉圖案, 聽著 Unkle

的歌, 感覺大樂. 相信黑膠碟在我的2004年裡會是個熱潮.

(下期會繼續講黑膠碟)

|

|

|

: since Apr 21, 2003 : |

|